百年生涯发展简史

你有没有遇到过这样的情况?

年底,领导突然约你绩效谈话,让你谈谈未来3~5年的生涯规划?

面试的时候,面试官问你未来3年有什么规划?

人到中年,上有老下午小,职业却遇到瓶颈,未来何去何从,职业发展方面你有什么打算?等等。

规划?这么高大上!

你内心开始不停地琢磨这些“规划”、“生涯规划”到底是什么?有些无语,有些自卑,难道自己真的没有规划么?

下面,我们一起来了解一下什么是“生涯规划”吧。

一提到“规划”,你可能会问:那不就是国土规划局或者房地产规划——一个地方一旦“被规划”成绿地,用来盖房子就犯法。所以,你对这个词既熟悉又陌生或是感到不爽,会想,你凭什么规划我的人生?但是“你若不自己规划,就有人会给你规划”。

大家有没有发现,现实生活中,有很多人从小到大几乎就是生活在他人的规划中。吃啥?穿啥?上哪个学校?选哪个专业?找什么工作?在哪个城市就业?完成哪些工作?转到哪个岗位?找什么对象?什么时候结婚……

谈到“生涯规划”,我们得先了解下“百年生涯发展简史”。近100年来,职业生涯理论发展大致分为四个阶段:特质论、生涯发展论、学习适应论和建构论。

第一阶段:钟表与齿轮关系——特质论。

大概1909年,美国是最早开始职业生涯辅导。那时,是美国第2次工业革命晚期,大量的农民工被赶到城市需要工作,同时,那一年福特汽车流水线刚刚出现大量的空缺,大量的工人从原来的什么都可以干,变成了专业工人。

这种现象带来两个影响:一是大量的专业职位出现空缺;二是有大量人在城市里需要工作。

因此,做个简单的测试,可以迅速地把两者紧密结合在一起。这样一来极大程度地促进了心理学测量,也间接地出现了职业生涯发展。

特质论的隐喻叫钟表与齿轮。整个社会是一个设置好条条框框,不能改变的固定的钟表,而人作为齿轮,应该找到跟自己的半径、硬度和马数最匹配的调,把自己放进去,就会和整个系统一起转起来。

如帕森斯提出来的人职匹配的四个模型:兴趣,能力,价值观,人格;霍兰德提出来的六边形以及职业代码的匹配,都是齿轮和钟表关系的方式。

有两种人特别适合做特质论。一种是学生,做生涯教育。另一种一般是上班后三年左右的职场人士。

第二个阶段:漫漫人生路——生涯发展论。

1950后,二战后,美国成为了全世界最强大的国家,人们期待经济的迅速发展,也特别渴望稳定、幸福,涌现出人本主义思潮,比如罗杰斯的《当事人中心疗法》,马斯洛的《动机与人格》,整个那个时代人们都在探索,人这一辈子会经历哪些阶段,会遇到哪些事情,会走过哪些路径?生涯发展论阶段就慢慢出现了。

它的隐喻是人生长路。比如舒伯理论,告诉我们人生会有5大段,如果人生是旅程,人就是这条路上的一个旅行者。舒伯的生涯彩虹图也是这个时候出现的。

发展论对于生涯角色剧增的25-35岁之间,生涯角色突然上升的人,是特别有指导意义的。

第三个阶段:多枝叉生长的树——学习适应发展论。

1970年前后,有一群“婴儿潮”开始集中工作了。他们发现职业发展在60岁以后并没有直接衰退,反而越来越强,有人说并没有必要在20多岁完成学习过程,学习是终身的。

他们接受了很幸福的学习生活,他们大部分人后来生涯中至少换2~4行业,这意味着终身维持一个行业的故事被打破了,学习适应发展论出现了。

在这个阶段人和职业的关系演绎像树木。有人还专门研究为什么树会往左边长,往右边长,比如有cIp理论、社会认知理论。

今天的大学生需要学习的是适应发展论而不是特质论的东西。做减法用特制论,而做加法用适应论。

同样道理,90后员工管理问题,也是典型的适应轮的问题,而不是典型的特质论问题。因此,大学生、职场新人需要以成功和成就为导向的适应能力。

第四个阶段:社会如画布,而人就像艺术家——建构论。

20世纪进入信息爆炸时代,职业生涯跟我们的关系是Art,我们不再是一棵树,也不再按地图旅行的人,不再是齿轮,我们是艺术家,生活就如一块画布。

有两种人适用建构论。一种人是成功人士,而另外一群人可能是00后。00后在时间和互联网资源下可以创造一切的可能性。

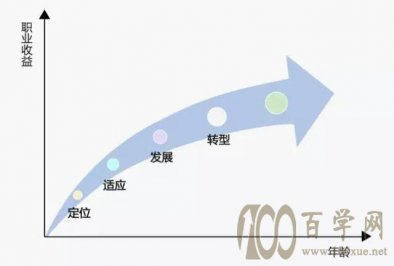

这些理论之间有很多发展趋势,人一开始是人职匹配,慢慢的生命目标是完成旅程,把每个任务都完成就好,然后慢慢的生涯变成持续的成长和发展,最后的生涯任务变成我们向这个世界创造出一些意义和价值。

了解完“百年生涯发展简史”,生涯规划的事是不是还是自己来比较靠谱呢?

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢