报考“强基计划”,服务国家战略

原创:海龙石

按国家教育部计划,2020年3月底前,首批“强基计划”试点的36所双一流A类高校将陆续公布招生简章。虽然受新冠疫情影响,许多和高考相关的工作已经拖后,但“强基计划”整体随今年高考启动不会改变。

本系列文章旨在为考生、家长们深度解读“强基计划”,探讨该如何参与“强基计划”。

一、“强基计划”是国家战略一部分

实施“强基计划”是服务国家重大战略需求!

《教育部关于在部分高校开展基础教育学科招生改革试点工作的意见》(以下简称《意见》)特别说明:“(强基计划)服务国家战略,招收一批有志向、有兴趣、有天赋的青年学生进行专门培养,为国家重大战略领域输送后备人才。”

(图片来源:教育部官网)

什么是国家重大战略需求?

现阶段的国家重大战略需求就是在百年未有之大变局的新时代背景下,中华民族在两个“一百年”到来之际完成伟大复兴的战略需求。

因此,进入“强基计划”的大学生,将被总体纳入国家重大战略后备人才储备。

可能你会说,我们不是有高考吗?难道通过高考还不能选拔出这种后备人才吗?

没错,高考的根本目的,就是立德树人、为国选才。这一点,在2020年初教育部考试中心发布的《中国高考评价体系》有明确说明。

(图片来源:教育部官网)

但是,高考同样需要与时俱进,需要完善和丰富选才的方法和手段,这就是“强基计划”先行在36所双一流A类高校试点的原因。

单纯意义的高考(或者称裸考)和基于高考的“强基计划”还是有一些异同的。

二者的相同点都是为国家和社会发展的核心骨干——精英阶层选拔后备人才。

二者的不同点是“强基计划”的选才层次更高,定位更精准。

先说相同点:精英阶层的人才选拔。

中华文明绵延不绝且曾长期领先世界,其中很重要的一点,是因为我们在精英阶层人才的选拔制度方面一直有一套先进的机制,从汉代的乡推里举、魏晋的九品中正制到隋朝的科举制度,这些选才制度是中国古代社会整个精英阶层相对优秀的根本保证。

特别是科举制度。

自隋至清,朝代更迭,历时1300年,科举制度保障了社会上下阶层垂直流动的通道畅通,即平民阶层可以通过科举考试这个通道进入精英阶层(文武官员等),完成阶层跨越。

科举制度开放、公平、稳定,但活力不足。

与之类似,高考也有这些优缺点。

高考是国家层面最开放、公平、稳定的人才选拔机制,但是高考强化了普遍性,弱化了特殊性。

主要有两方面:

一是同质化有余,差异化不足。

现阶段我们国家高等教育的学前教育是统一课纲的通识教育,且“一考定终身”,这等于用制度化的手段对学生进行标准化的加工和检验,自然,产品(毕业生)也是标准化的。

这是我们现在的高中生看起来千人一面的根本原因。

但高中毕业以后的人才需求是千人千面的。

高中毕业后的大部分人要进入近3000所大学学习,按照教育部新颁布的《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》,其中本科就分为13个专业学科、93个专业大类、703个专业,高职专科的专业细分就更多了。

这些专业的分类反映着社会需求的差异化。

现阶段的同质化教育考核机制和差异化社会需求的确是一对矛盾。

二是聚集度有余,层次性不足。

进入新世纪,考大学不那么难了。

看一下40年高考录取率的变化:

自1977年恢复高考,特别是1999年大学扩招以来,加上各种形式的成人教育和自考函授,高等教育(含高职专科)正在全面普及,据统计至2020年,我国的高等教育毛入学率将达到50%。

就是说,现在我国适龄青年(18-20岁)有一半会接受高等教育,成为大学生

(含非全日制大学生)。

所以,现在有人说本科生已经不是精英人才了,硕士博士才是。

这话对,但不全对。

其实,经过高考选拔,高分段考生其实已经成为精英阶层的后备人才了。

但是,随着教育减负,高考考卷难度整体不断降低,造成高分段考生聚集,顶尖大学的录取分数也水涨船高,难分层次。

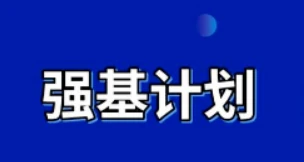

(图片来源:教育心文)

特别是新高考选科赋分制实施以后,将会出现更多优秀的考生选科满分或接近满分的现象(可以参考近几年浙江高考情况),可以预见,新高考改革后高考状元上700分应该是常态。

高考一张卷的竞争空前激烈,对孩子们的要求也越来越高。不能有失误,一丁点儿的失误就可能成“千古恨”。即使在600以上的高分段考生,一分之差,就会落后几十人、几百人,只能和自己的梦想学校说再见。

这是要求考生所有高考学科成绩必须均衡发展,那些有个性单学科突出但总成绩不足或者考纲以外某项能力突出的孩子,只能削平棱角收起个性转而追求课内分数提升了。

通过高考进行高层次人才选拔的区分度在降低。

因此,为了解决这些问题,十几年来,国家一直致力于在普遍性的开放、公平、稳定基础上更多的兼顾特殊性。

保送生、艺考体特生、高水平艺术团运动队、国家地方专项、综合评价招生等类型高校录取方式,都是兼顾考生特殊性的实例。

特别是2003年的开始的自主招生,其实是国家更大范围的对有学科特长和创新潜质的特殊人才的一次特殊政策倾斜。

但是自主招生出发点虽好,可问题和漏洞太多。

因此,“强基计划”应运而生。

“强基计划”的定位很高,从首批只有36所双一流A类高校进行试点就显见一斑,未来即使扩展到双一流B类、211大学和其他高水平专业高校,也不大可能层次降太低。

“强基计划”是基于高考成绩之上的再选拔,是在坚持了普遍性的基础上兼顾了特殊性。

坚持普遍性就是高考成绩必须达标才能过关,这也是“强基计划”相较于之前的自主招生漏洞更少、公平性更强之所在。

兼顾特殊性主要在于“强基计划”的定位精准,就是“聚焦高端芯片和软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等关键领域以及国家人才紧缺的人文社会科学领域……要突出基础学科的支撑引领作用,重点在数学、物理、化学、生物及历史、哲学和古文字学等相关专业招生。”

这是要大力度把高端人才向这些领域和学科导向,使之更好的服务国家重大战略。

我们知道,我们现在正处一个在百年未有之大变局的新时代,我们的国家已经是一个大国。

大国就要有大国的样子,除了要有大国的体量(经济军事实力等)以外,更要有大国应有的身材(政治经济结构等)。

这个身材结构就包括科学合理的精英阶层人才结构。

建国70年到改革开放40多年来,通过高考选拔的精英人才大部分进入体制内为官从政,近年来又热衷转向流通领域特别是经济金融等高端服务业,但高层次的产学研人才储量一直不足,而且相当一部分还在国外。

观察这几年的高考考生志愿填报,一直是经管热而理工冷。虽然由于互联网和人工智能的兴起,一部分高分考生转向计算机等工科领域,但这些都还远远不够。

我们这个大国还需要在高端芯片和软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等关键领域进行更大的人才布局和储备。

我们这个大国还需要更多的人才在更广大的人文社会科学领域丰富理论体系、弘扬传统文化,讲好中国故事。

特别是我们这个大国还需要在数学、物理、化学、生物及历史、哲学和古文字学等基础学科有更多更好的成果,在基础理论研究方面出更多的“大师”。

“钱学森之问”言犹在耳啊!

近500年来推动人类社会巨大进步的自然和社会科学成果里面,中国人贡献得还太少,诺贝尔奖、菲尔兹奖中国人的名字还太少。

这是我们这样一个大国不应缺少的一环。

好在国家一直在努力补上这一环,这才有了部分顶尖高校的“珠峰计划”(基础学科拔尖学生培养试验计划)。

2020年开始,国家把“珠峰计划”向前拓展,开启了“强基计划”。

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢