北京大学信息科学技术学院介绍!分流方向、人才培养

院系简介

信息科学技术学院于2002年由原计算机科学技术系、电子学系、微纳电子学系和智能科学系合并而成。早在1958年,在原物理系无线电物理、电子物理等专业的基础上成立了无线电电子学系;1978年,在原数学力学系的计算数学专业和无线电电子学系的计算机专业的基础上成立了计算机科学技术系;1978年,在物理系部分专业的基础上建立了微电子专业,是我国微电子学科的开拓者;1985年,为体现多学科交叉结合,由数学系、计算机系、电子学系等10个系(所)参与联合成立了信息科学中心,2002年在信息科学中心的基础上成立智能科学系。学院现有中国科学院院士4人,中国工程院院士2人,长江学者14人,国家“千人计划”特聘研究员3人,“青年千人计划”特聘研究员5人,北大“百人计划”特聘研究员17人。拥有2个国家重点实验室、1个国家工程实验室、12个省部级重点实验室(中心)和2个实验教学示范中心。在2015年QS世界大学学科排名中,北京大学计算机科学与信息系统学科排在全球第36位,位居中国大陆第一名。计算机软件与理论、微电子与固体电子学在2001年和2007年全国重点二级学科评估中均名列同行第一。

分流方向介绍

计算机科学与技术专业

计算机科学与技术主要研究计算机软硬件理论与技术、计算机体系结构和计算机应用技术。学习内容以数学、物理为基础,涉及计算机原理、计算方法、体系结构、计算机网络、操作系统和软件工程等,配合相应的实践训练,培养理论与实践并重的计算机系统研究和应用的创新型人才。

电子信息科学与技术专业

电子信息科学与技术主要研究现代电子学理论与技术,包括物理电子学、量子电子学、光电子学、电子技术和电子系统,属于多学科交叉的宽口径专业。学习内容以数学、物理为基础,涉及现代电子学、信息技术、计算机和电子系统的设计与实现等,配合相应的实践训练,培养理论与实践并重、具有电子信息前沿交叉学科先导意识的高端人才。

通信工程专业

通信工程主要研究通信网络系统的原理与技术,是互联网的重要支撑之一。学习内容以数学、物理为基础,涉及电子技术、通信原理与技术、信息处理、通信系统和通信网络等,配合相应的实践训练,培养通信领域具有研究、设计、开发应用的高端综合型人才。

微电子科学与工程专业

微电子科学与工程主要研究微纳材料、器件、集成电路设计与制造技术和微机电系统制造技术,是现代信息社会的重要支柱之一。学习内容以数学、物理为基础,涉及电子技术、微纳电子器件、 集成电路设计和微机电系统等,配合相应的实践训练,培养微纳电子领域具有基础研究和综合设计应用的高端创新型人才。

智能科学与技术专业

智能科学与技术主要研究机器感知、机器学习、智能机器人、智能信息处理和认知科学,为人工智能系统提供新理论和新技术。 学习内容以数学和计算机类课程为基础,涉及机器感知、视听觉信息处理、智能机器人、虚拟现实技术、数据挖掘和智能信息系统等, 配合相应的实践训练,培养人工智能领域具有基础研究和综合应用的高层次人才。

人才培养

培养目标定位高远

培养具有国际视野的行业领军人才。根据学生个性、天赋和兴趣的不同,具体为具有原创能力的研究型人才,具有应用能力的设计型人才和具有组织能力的管理型人才。

教学改革特色鲜明

秉承北京大学的培养理念,体现重基础、重创新的培养特色,构建5个专业,11个培养方向的本研连贯的培养体系,打造研究型、综合型培养模式。实行按学院统一招生,一年级不分专业,实行通识教育;二年级学生自愿选择专业,充分尊重学生的个性化发展。

对外交流深入广泛

与国外多所名校开展联合培养、科研实习和文化交流活动:学院与3所英美名校开展了信息学科“3+2”本硕联合培养项目;与4所英美名校开展了信息学科本科生暑期科研实习项目;与10余所英美名校开展了访问交流项目。本科生在校期间国际交流比例35%。

学生实践丰富多彩

构造全方位的实践教学模式,锻炼学生的研究创新实践能力。除课程模块外,结合学科竞赛、科研基金等项目, 二年级30%、三年级80%的本科生进入研究所课题组进行科研创新实践活动;与跨国公司等建立实践基地,使教学与 人才市场无缝对接。

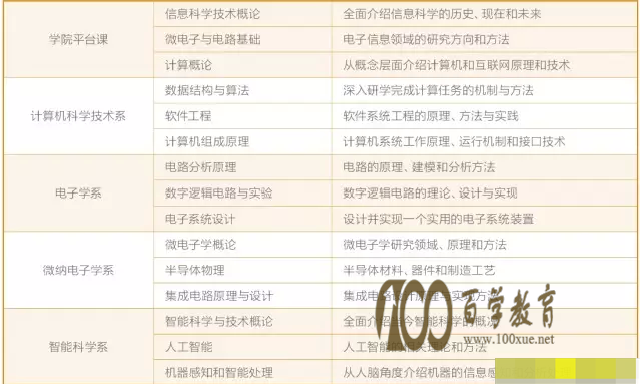

精品课程异彩纷呈

毕业前景

信息科学技术学院毕业生主要去向

来源于:北京大学招生办

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢